激変する入試の"今"を知る 英語①

(2023.06.02)

世界標準の英語力を習得することが何よりの試験対策となる

最近の大学入試英語の変化と、そこで求められる力、勉強法についてお話ししたいと思います。大学入試がセンター試験から共通テストに変わって三回目となりました。また最近は、入試に英検やTOEIC、TOEFLiBT、IELTSなどの資格検定試験を導入する大学も増えています。 実は共通テストと資格検定試験はどちらも「CEFR」という外国語の運用能力を測る国際標準に沿って問題が作られています。現在の共通テストの問題はリスニングとリーディングの2技能のみですが、将来的にはCEFRの基準に従い、スピーキングとライティングも含めた4技能の試験を目指すとされています。

速読力や検索力情報処理能力が大切に

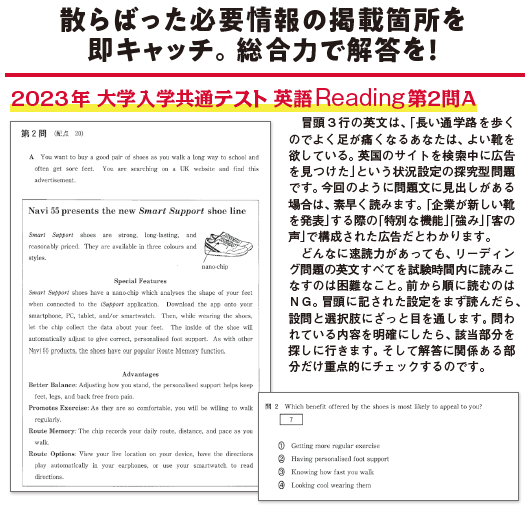

一方、共通テストの大きな特徴の一つが、学習指導要領にある「主体的・対話的で深い学び」「思考力・判断力・表現力」の要素が盛り込まれていることです。問題を解くのに 英語力に加えて思考力や分析力が求められます。一夜漬けでなんとかなるような、発音、文法、語彙の知識を単体で問う問題はありません。その代わり、いきなり長文を読んだり、音声を聞いて理解したりしなければなりません。問題の分量が非常に多く、 速読力・リスニング力・検索力・情報処理能力が問われるようになっています。この形式は各種資格試験の問題とも共通していて、資格試験の勉強をすることが共通テストの対策にもなるわけです。

「激変する入試の"今"を知る 英語②」へ続く…