激変する入試の今を知る 数学①

(2023.06.02)

数学を学ぶ意義は、物事の本質をとらえて、わかる力を育むこと

問題文の長文化、問われる判断力

今年の共通テストの問題の特徴として、全体のページ数は増える一方で、数学的な内容は減少していることが挙げられます。つまり大量の問題文を与えておいて、そこから問題を解くのに必要な情報をピックアップする力が問われたということです。

もう一つの特徴として「日常生活に絡んだ問題を数式に直して解く」形式の問題が複数出ています。

その一つがバスケットボールを題材に「シュートを打つ高さによってボールの軌道がどう変わるか」を数式で表すという問題です。問題文が全部で5ページにもわたっていますが、それは日常のテーマを数学の問題に置き換えるために「曖昧さをなくす」必要があり、丁寧に説明せざるを得ないからです。問題を解くのに必要な情報はそのごく一部なので、ポイントを見極める判断力が必要となります。

難易度は低下、二次試験対策に力点を

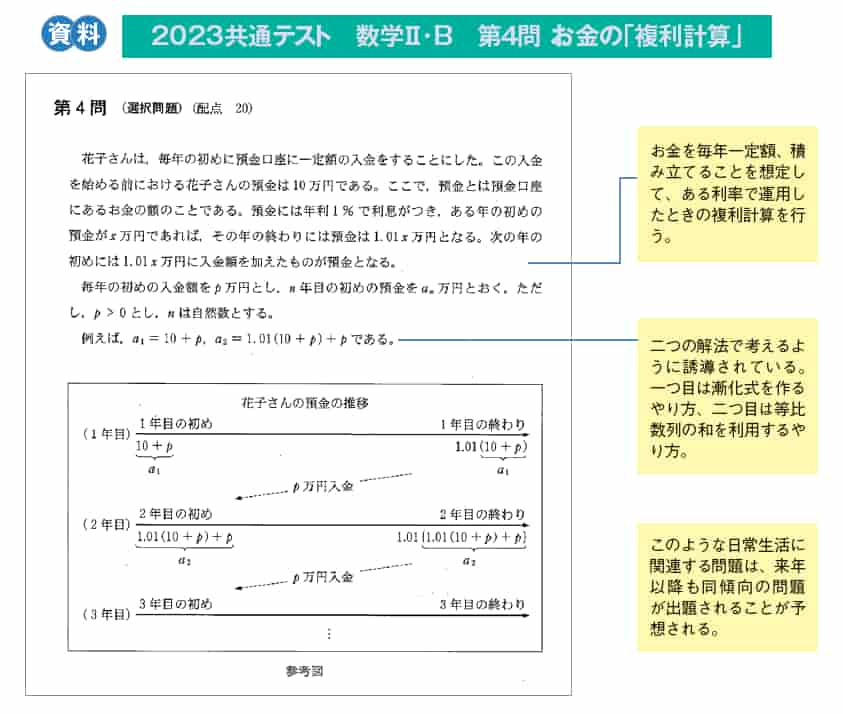

数学Ⅱ・Bの第4問、数列の問題も同様に5ページありました。そちらも日常生活に関する問題で「毎年はじめに一定額を預金した場合の、数年後の預金残高を、2通りの方法で考える」という問題です(資料)。

教科書にも載っている複利計算の問題なので、慣れている人は簡単に解ける問題ですが、こちらも問題文から問われている内容をスピーディに読み解く力が問われています。

「激変する入試の今を知る 数学②」を読む…